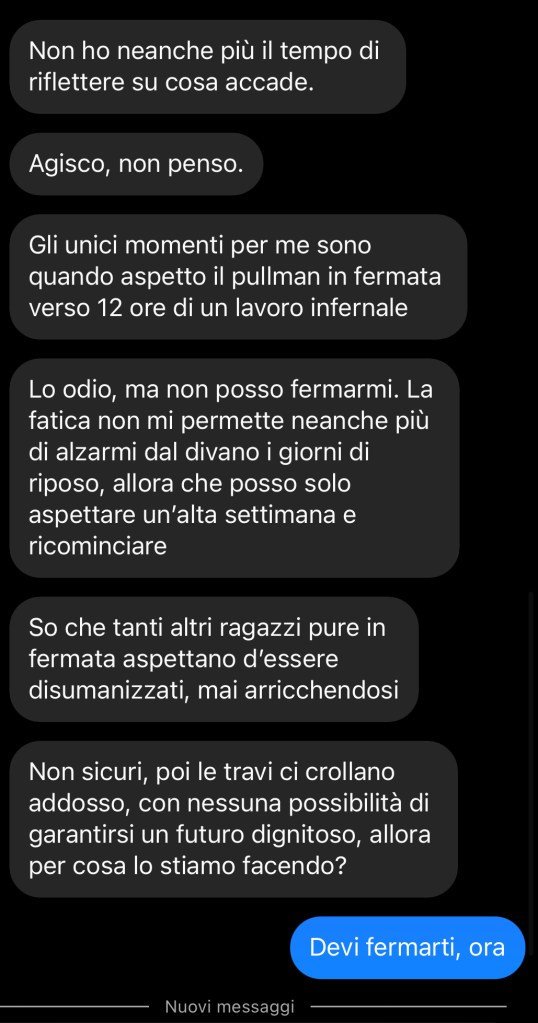

Non ho attimi,

tempo di coltivo credo,

non proseguo, arretro,

maldetto fu ritmo Timeo,

che lento, d’oblio m’infermo tetro,

dacché son rapido d’interno al vetro.

Eravamo ragazzi di vita incerta

al modo di chi s’appresta

a capire vago cosa gli spetta,

ad infastidire mezzi lì resi alla piazza eletta,

parlare tra noi fermi a chi resta,

in attesa d’una disastrata mansione.

Il male è credere, e male è tempo,

maltempo su noi d’ambizioni dubbie,

pioggia sopra anime di voglie turbe,

dal prosieguo incessante distorte,

quando in quattro riunimmo ansie

dinanzi a che fosse infeconda morte.

Però or v’era un istante di nova stesura,

dapprima fosse che la fioritura,

in asfalto della resa altura.

Noi quattro in crisi,

paralisi,

che tal discutere, dopo tanto, fosse gnosi,

aldilà delle buie oasi,

serpi d’invide col tumulto in simbiosi.

Riconobbi dei tre parole amate,

su cieca idolatria però plasmate,

s’era sì smarrito il senso,

d’un riflettere a loro molesto.

Andavano lamentandosi i giovani della stride via,

dove stai dirigendoti, Amelìa?

Vado che vago per il lusso,

ma come adoperi suo uso?

Vado che cerco la salvezza,

in su al tentare d’apparire solo l’ebbrezza?

Che idiozia è mai questa?

Tu che cerchi, dannata?

Chiedo ricurvo.

Che vado a produrre per valli spore,

veleno delle imposte,

disse cordiale,

dare un senso alla mia prole,

ma il senso manca a te prima, Iole,

nata donna, non Monade.

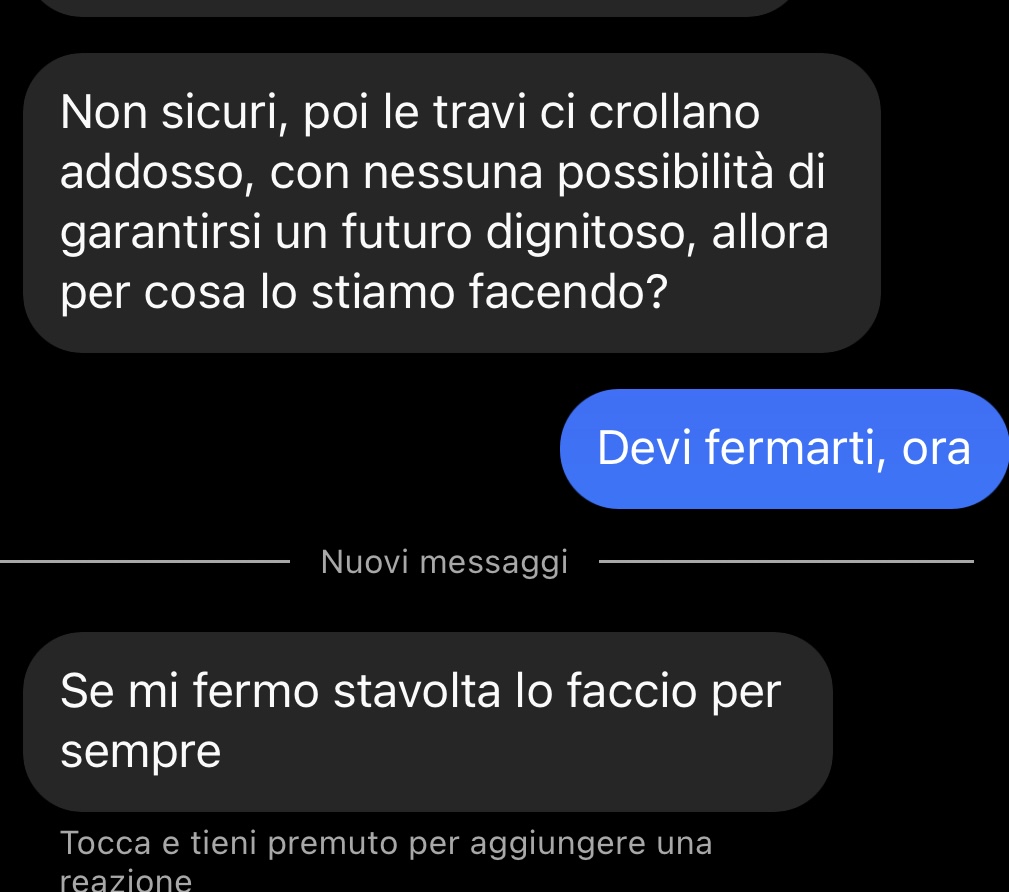

È folle alludere a nuovi giorni spesi infelici,

per dir d’esserci, per parlare.

Il caso solo s’è fatto tramite a riunirci,

noi non più stiam cercandoci,

non v’è tempo d’impreziosirsi,

è triste questo, morbo.

In follia adagia,

morti prima ancor di dir indugia,

i volti scavati dall’esistere in sol sfiducia.

Che il lavoro va riflesso

al male adulto con te in amplesso.

M’accascio a piè rapido,

il corpo livido,

non oso stare al passo,

che vedo i tre miei andare al baratro,

aspettando su ruote celle di metallo.

Non siamo più quei fanciulli.

Ora di prodotti siam giudici,

a loro unici ci prestiam lucidi.

Chi attende la fine sopraggiungere prima d’altre,

di peso al prossimo acquisto,

che essi patiscono

incongruenza d’una vita data all’arte.

Inseguono, non van plachi,

a dir che c’è forza anche nel tedio,

ma che si contrappose Dioneo

a dirmi di star partendo in viaggio.

Mi rialzo lieto,

che ricchezza vai a possedere tanto quieto?

L’arte che tu cerchi t’ha in terra rigettato.

Ti ricordi di quanto fossi io sognatore,

in età che andavano smarrite l’ore?

Che follia ora a ripensarci,

a quel tempo del non intenderci.

Io rido, che lui m’allieva,

d’un dolore del rapido d’una vita caduta intera.

Tu salvati, mi disse,

il mio ventre sempre più gelido s’irrigidisce,

in favore dell’accredito.

Dioneo era il terzo, un uomo,

mi parlò d’andare a vedere degli accadi l’oriente,

ed io che tornavo al neutro,

stavo a maledirmi per niente.

C’è ancora all’ellenico una chiave.

Allor giunse l’astio del moderno,

portar noi quattro nella noia dell’esterno.

La gomma a girar vaga,

dacché all’industria lui s’aggregava.

Guarda che quel sei tu,

mi disse Dioneo.

Facendoti carico d’altri,

non pensi alla tua mole,

ed ora muori condannato alla grandezza in frode.

Crolla a me l’ingegno,

all’armonico dei suoi lessemi,

come ho fatto ad esser tanto cieco?

Salgono Iole ed Amelìa,

rovina è disarmonia,

i motori apofatici logorano pensieri,

essi sol rimangono accesi,

triste è esser seri.

Son però sereno ad aver avuto attimo,

nel poter sì che rimembro,

ebbro di fede tal sembro,

ed oggi illusa aspettativa smembro,

frammento dell’esistere d’efficienza empio.

Lasciavamo la fermata.

Vedo Dioneo dal vetro, sorridendo saluta,

non parte con noi ipostasi d’una già segnata storia,

lui va per nuova gioia,

ed io al campo di concreta ingiuria.

Son lieto però d’avergli protratto pietà,

non parto, or basta,

Dioneo me s’è fatto maestro,

va che son vivido a fuggir lesto

via dal metallo della mia tarda età,

morto etereo è mio estro?

-f